「森達也さんのドキュメンタリー映画を観に行くんだけど、みそも行く?」と誘ってくれたのは私の姉だった。姉は、明治大学情報コミュニケーション学部特任教授である森達也さんの授業を受けており、森達也さんの本をたくさん読んでいた。ゼミの読書会で『たったひとつの真実なんてない』(森達也著/ちくまプリマ―新書)を読んでいたことを知っていたので、誘ってくれたようだ。

12月23日、渋谷にあるユーロスペースという劇場に向かった。

『A』はニッポンマイノリティ映画祭の上映作品の一部である。ニッポンマイノリティ映画祭とは、日本大学藝術学部映画学科映画ビジネスゼミの3年生が企画・運営したものだ。「マイノリティ」というテーマを自分たちで探し、上映作品を集める。私と同い年の人たちがこんなことをやっている。「すごい」、そう思った。

『A』を観終わって残った、複雑な気持ち

『A』とは、オウム真理教の信者・荒木浩を主人公とし、オウムの中から外の社会を見つめたドキュメンタリー映画である。当時オウム真理教の広報副部長として、メディアからの取材担当をしていた荒木浩という人物を追いかけた作品だ。『A』を観る前は、オウム真理教目線のドキュメンタリー映画なのかなと思っていた。森達也監督は、オウム真理教の側に立ち、当時のオウム真理教に対して過熱するメディア報道を批判し、なにか「正しさ」を提示する映画なのかなと思っていた。

しかし、違った。当時のテレビ局が行った誇張された報道や荒木浩に対しての強引な取材の事実は映し出されていた。しかし、それだけではなく、オウムとメディアとの狭間で困惑する荒木浩の姿が撮られていた。「メディア・世間」と「オウム真理教の信者」という二項対立ではなく、その間のはっきりしない部分が『A』という作品で映し出されていたように感じた。監督である森達也さん自身が、荒木浩を撮りながら「はっきりしない部分」を感じていたからなのだろうか。観終わった後、モヤモヤした気持ちが残り、なにかが「分かった」訳ではなく、複雑な気持ちのままユーロスペースを出た。

『「A」マスコミが報道しなかったオウムの素顔』を読んで見えてきたこと

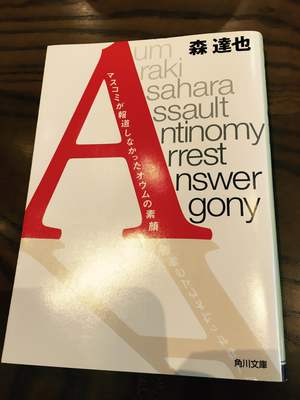

モヤモヤした気持ちをなんとかしたくなり、森達也さんが書いた『「A」マスコミが報道しなかったオウムの素顔』を読んだ。 この本は、『A』の撮影日誌のようなものである。荒木浩との撮影交渉の過程や、森達也さん自身のテレビ局との対立など、135分のドキュメンタリー映画に収まらなかった部分が書かれていた。この本の中で、メディアとオウムの狭間で困惑する荒木浩と同様に、撮影しながら違和感を感じ、困惑している森達也さんの感情が描かれていた。そして、本の後半で、驚く言葉があった。

この本は、『A』の撮影日誌のようなものである。荒木浩との撮影交渉の過程や、森達也さん自身のテレビ局との対立など、135分のドキュメンタリー映画に収まらなかった部分が書かれていた。この本の中で、メディアとオウムの狭間で困惑する荒木浩と同様に、撮影しながら違和感を感じ、困惑している森達也さんの感情が描かれていた。そして、本の後半で、驚く言葉があった。

”撮影の準備期間も入れればもう二年以上彼ら(荒木浩をはじめとした、オウム真理教の信者)と接してきたことになるが、オウムについて君は何が分かったのか?と訊ねられれば、僕はこう答えるだけだ。

「何もわからないことがわかりました」”

オウムを「わかろう」として、荒木浩やその他の信者を撮り続けて、はじめて、「何もわからないことがわかった」と。ページをめくる手が止まるぐらいの衝撃だった。私が今まで「知っている」と思っていたことは、とても浅かったのではないかと思った。

私は、日々たくさんの情報を受け取っている。一方的に受け取っている。Facebookで誰かがシェアしたヤフーニュースや誰かの政府対応への批判を述べたブログ記事や、夜のニュースで放送された誘拐事件など、一日にたくさんの情報を受け取る。そして、私は「知った気」になる。フランスでテロにより大勢の人が亡くなった、最高裁は夫婦別姓を認めなかった、自分がこの目でみた情報ではない、「誰かが言っていた情報」で知識を得た(気になっている)自分に満足し、違和感なく日々を過ごす。一方的に受け取り、その情報の先を考えない。森達也さんはここを問題視していた。

”メディアは決して軽薄でも不真面目でもない。たまたま志の低い人種がメディアに集まったわけではない。メディアは僕たち社会の剥き出しの欲望や衝動に、余計なことはあまり考えずに忠実に従属しているだけだ。自らの空白に、「グル」ではなく「組織」の大いなる意志を充填させて、自分の言葉で思考をすることを放棄して、他者への情感と営為への想像力をとりあえず停止させただけなのだ。”

森達也監督が『A』の撮影を通して、最も伝えたかったことは「思考を停止させるな。」ということではないか。自分の頭を使って「なにが根底にあるのか、理由はどこにあるのか」考え、自分とは全く違う世界にいる他者の行動の意味を「わかろう」と想像力を働かせることが、今の社会で暮らしている一人として大切なのだと、伝えたかったのではないか。「何を考えているのかわからない。」と投げ捨てるのではなく、「一部の情報を受け取って知った気になる。」のではなく、わからないものを「わかろう」とする姿勢を持ちたいと、本を閉じて思った。

コメント